周定洋谈中英足球区别

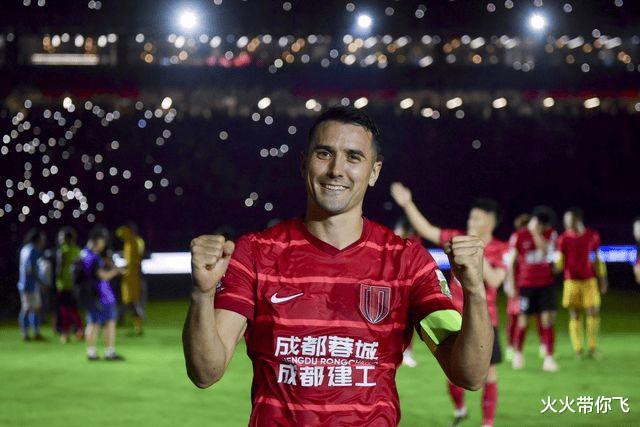

2025年8月,中超联赛因红牌数量三倍“吊打”同期英超引发舆论地震,而成都蓉城队长、中超“跑动王”周定洋在接受专访时直言:“中英足球的差距,远不止红牌数量。”这位出身英格兰维冈竞技青训、曾征战苏超、如今以华裔身份领跑中超跑动榜的30岁中场,用职业经历为镜,揭开了两国足球文化、竞技理念与产业生态的深层差异。

一、红牌背后的“暴力基因”:强度差异与规则认知的碰撞

2025赛季中超前两轮6张红牌的“暴力美学”,暴露出中国足球的深层病灶,周定洋以亲身经历对比:“在英冠,一场比赛的对抗强度可能相当于中超三场,但英国球员的犯规更‘精准’——他们知道如何用身体对抗破坏进攻,同时避免直接伤害对手。”他回忆在苏超流浪者客场对阵凯尔特人的德比战中,全场54次犯规仅1张黄牌,“裁判的尺度非常明确:只要动作针对球而非人,即使激烈也不会被惩罚”。

反观中超,VAR技术普及后红牌激增的现象,折射出球员对规则的陌生,周定洋指出:“许多中国球员在青少年时期缺乏系统战术训练,更多依赖个人技术突破,当面对高强度逼抢时,容易因慌乱而做出危险动作。”这种差异在数据上尤为明显:2025赛季中超场均犯规28.3次,远超英超的21.5次;但英超场均黄牌3.2张,中超却高达5张,凸显出中国球员犯规的“低效性”与“危险性”。

二、跑动数据背后的“体能革命”:科学训练与职业态度的差距

周定洋连续两个赛季垄断中超跑动榜的壮举,恰恰成为中英足球体能训练差异的活标本。2025赛季第4轮,他全场狂奔13511.68米,相当于绕标准足球场33圈。这种“永动机”式的表现,源于英格兰青训体系的科学训练:“从14岁开始,我们每天要完成三次体能测试:冲刺能力、间歇跑耐力、有氧基础。教练会用GPS背心记录每个动作的数据,连喝水时间都要精确到秒。”

相比之下,中国足球的体能训练仍停留在“跑圈”阶段。某中超俱乐部体能教练透露:“我们没有个性化训练方案,所有球员统一跑10组400米,导致技术型球员过度疲劳,力量型球员得不到充分刺激。”这种粗放式训练的恶果,在2025赛季中超体现得淋漓尽致:球员场均冲刺次数比2024赛季下降12%,而周定洋的冲刺次数却逆势增长8%,其秘诀正是“将体能分配融入战术意识”。

三、归化争议背后的“文化认同”:血缘纽带与职业选择的博弈

周定洋的归化问题,堪称中英足球文化交融的缩影。这位祖父为上海人的混血球员,2024年曾引发“归化可行性”大讨论。尽管他符合国际足联“未代表原籍成年队出场”的条件,但归化进程因“国籍认定”“协会沟通”等程序卡壳。周定洋坦言:“钱从来不是问题,我更在意能否真正帮助中国足球进步。”

这种态度与某些归化球员形成鲜明对比。某前中超外援在接受采访时直言:“我来中国就是为了赚钱,退役后绝不会让孩子踢足球。”而周定洋在成都蓉城不仅担任队长,还自费聘请营养师为年轻球员制定食谱,其职业态度赢得球迷“用英超标准要求自己,用中超标准要求队友”的评价。这种文化认同的差异,或许正是中国足球归化战略屡屡受挫的深层原因。

四、青训体系的“基因缺陷”:功利主义与全面发展的对决

周定洋的成长轨迹,暴露出中英青训体系的本质差异。在维冈竞技青训营,16岁的他不仅要完成足球训练,还需通过GCSE考试(英国中考),否则将被淘汰。“教练会告诉我们:足球是人生的一部分,但不是全部。”这种理念培养出的是“用大脑踢球”的球员——周定洋在中超的传球成功率高达83%,远超本土中场平均值72%。

反观中国青训,某足校校长透露:“我们每年花500万请外教,但家长最关心的是孩子能否进国家队、赚大钱。”这种功利主义导向下,青少年球员普遍存在“技术粗糙、战术意识差”的问题。中国足协技术委员会2025年报告显示:16岁球员中,仅12%能理解“越位陷阱”,而英格兰同龄球员的这一数据是67%。

五、破局之道:从“技术模仿”到“文化重构”

周定洋的观察,为中国足球提供了三条改革路径:

建立“红牌预警机制”:借鉴英超“犯规成本计算”模式,对恶意犯规实施“1场禁赛+社区服务”的组合处罚,同时将规则教育纳入青训大纲。

推行“个性化体能训练”:引入GPS背心、血乳酸测试等科技手段,为球员制定差异化训练方案,避免“一刀切”式跑圈。

重构青训价值观:将文化课成绩纳入球员考核体系,设立“足球学者”奖学金,培养“能踢球、会思考、懂生活”的现代球员。

“足球不仅是22个人的游戏,更是两种文化的对话。”周定洋的总结,为中国足球指明了方向:唯有摒弃“急功近利”的思维,在制度设计、文化培育、科技应用等层面系统革新,才能缩小与足球强国的差距。当2028年美加墨世界杯的哨声响起,我们期待看到的不仅是红牌数量的减少,更是一个真正成熟的足球生态的崛起。